來源:中央紀委國家監委網站發布時間:2025-09-12 08:48:36

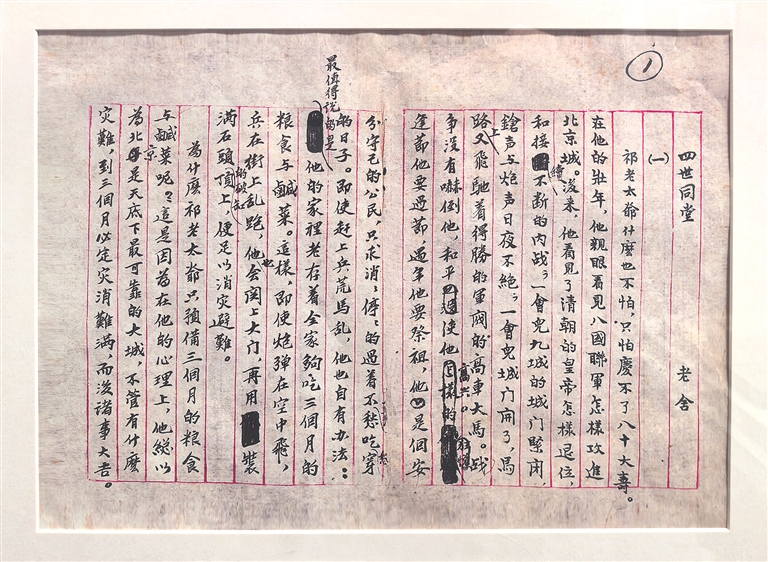

老舍《四世同堂》手稿。

孫犁《荷花淀》版本。

中國現代文學館展廳內的黃河大合唱雕塑。 張藝瑤 攝

抗戰文學是中國現代文學史上最悲壯的精神史詩。從九一八事變開始的長達十四年的抗日戰爭,不僅鍛造了中華民族的意志風骨與精神脊梁,也在文學領域催生出具有獨特歷史烙印的抗戰文學。可以說在中華民族的生死關頭,抗戰文學始終保持著對個體生命與民族命運的同步觀照。無論是老舍《四世同堂》中的胡同煙火,還是孫犁《荷花淀》里的蘆蕩槍聲;無論是蕭紅《生死場》描摹的荒原悲歌,還是馬烽、西戎《呂梁英雄傳》展現的英勇抗爭,這些抗戰時期不同時段不同題材的文學作品,既是對日寇戰爭罪行的無聲控告,更是對中華民族精神的自覺喚醒。當人們重讀這些浸透著血與火的文字時,實際上是在觸摸崢嶸歲月的精神密碼。

抗戰文學是深深浸染硝煙與血淚的不朽文字

在中國現代文學史上,抗戰文學猶如一株扎根于戰火硝煙中的紅高粱,用文字的鋒芒刺破黑暗的天空。換言之,抗戰文學絕不是一種單純的文學現象,而是一場由中國共產黨領導文藝戰線發起的持久抗爭,是一場在文化領域進行的戰略反攻。

當日本侵略者的鐵蹄肆意踐踏華夏大好山河之時,中華兒女發出救亡圖存的怒吼。作家們也迅速覺醒并行動起來,他們以無畏精神和果敢行動,在抗戰最前線和敵后戰場,通過實地采訪獲取鮮活素材,精心創作出眾多反映抗戰的優秀文學作品。現當代文學史充分表明,抗戰文學是深深浸染硝煙與血淚的不朽文字,這些文字既是對日本侵略者的申訴狀,也是中華民族精神的重建書,更是革命理想主義的宣言稿。在這場艱苦卓絕的文化抗戰中,文學不再是風花雪月的裝飾品,而是鼓舞人心和激揚士氣的精神武器。

抗戰文學中有家國命運的追問與求索。在老舍的長篇小說《四世同堂》里,祁家四合院的崩塌象征著傳統宗法社會在戰爭暴力下的解體。錢默吟從避世文人到抗日志士的身份轉變,折射出彼時知識分子的精神突圍。這種精神突圍不是簡單的政治選擇,而是“天下興亡、匹夫有責”的家國情懷在戰爭語境下的現代轉化。而小羊圈胡同里普通市民的生存掙扎,則構成了民族危難時期最鮮活最樸素的眾生相。

抗戰文學中有民族苦難的書寫與記錄。在最早被日軍占領的東北淪陷區的文學版圖上,蕭軍的《八月的鄉村》與蕭紅的《生死場》形成了強烈的美學對照:前者以濃重筆墨描繪抗日游擊隊孤懸敵后、浴血奮戰;后者則以細膩流暢的文筆,在生存與死亡的永恒循環中,悉心展現被侵略戰爭嚴重撕裂的東北鄉土社會,從而把個體生命體驗升華為民族受難的寓言。

抗戰文學中有對戰爭暴力的強烈指控。阿垅創作的《南京血祭》,以紀實文學的形式直擊南京大屠殺的至暗時刻。阿垅親身參加了1937年上海淞滬抗戰,1939年寫出《南京血祭》。當敘述者記錄下日本侵略者滅絕人性的血腥大屠殺時,文字已無法承載這種超驗的苦難。這種放棄修辭的零度寫作,反而構成了對戰爭暴力最強烈的指控,作品中對日軍暴行的白描式記錄,成為后來南京大屠殺集體記憶的重要文學證詞。

站在歷史的長河回望,抗戰文學的價值早已超越文學本身。這些帶著硝煙與彈孔的文學作品,既是對日本侵略者的血淚控訴,也是中國人民寧死不屈的精神徽志。

抗戰文學呈現出民族意識覺醒的鮮明軌跡

抗戰文學作為特定歷史時期的精神產物,其最深刻的貢獻在于通過生動的藝術形象和深摯的情感敘事,極大地喚醒和凝聚了民族意識,將“天下興亡、匹夫有責”的觀念植入億萬民眾的心中。在長篇小說《呂梁英雄傳》中,作家馬烽、西戎用樸實的筆觸描繪出這樣一幅場景:在被敵機炸毀的窯洞前,一位農婦將襁褓中的嬰兒交給游擊隊員,然后轉身掄起鋤頭毅然走向戰場。這個場景完美詮釋了抗戰文學的核心敘事邏輯,呈現出民族意識覺醒的鮮明軌跡——個人命運與民族存亡是血肉交融、緊密相連的。

作家們以刻意模糊前線與后方界限的手法,讓每個中國人都成為戰爭的主角。如孫犁在短篇小說《荷花淀》中描寫的織席婦女,她們手中的葦眉子既能編織成生活用具,也具有傳遞情報信息的軍事功能。普通人的日常勞作與全民抗戰在此達成詩意的統一,革命理想主義的光輝始終籠罩著這些作品。

楊沫創作的長篇小說《青春之歌》,以九一八事變到一二·九運動為歷史背景,記述了青年學生在戰火中的成長故事,女主人公林道靜從閨閣走向革命的蛻變,暗合著知識分子精神覺醒的典型路徑。這種敘事策略將個體成長史與革命發展史緊密縫合起來,進而揭示出知識分子成長道路的歷史必然性。

艾青在詩歌《向太陽》中描繪了一個從痛苦的昨夜走向昂揚的清晨的“我”,這個“我”既是詩人自己,更是千千萬萬從迷茫中覺醒的中國人。這種將個人命運融入民族命運的抒情方式,有力地激發了廣大讀者的共鳴,讓每個個體感受到自身與祖國榮辱與共的深切聯系,進而升華了全體國人的民族情感。田間在朗誦詩《假如我們不去打仗》中寫道:“假如我們不去打仗/敵人用刺刀/殺死了我們/還要用手指著我們骨頭說/‘看/這是奴隸!’”詩句簡短有力,充滿震撼性的畫面感,以最直接最殘酷的假設,驚醒了那些尚存僥幸心理的人們。這類作品通過街頭朗誦、壁報傳抄等形式廣為流傳,成為動員各階層人民投身抗日救亡運動的精神號角。茅盾抗戰期間創作的經典散文《白楊禮贊》,將我國西北高原的普通樹木轉化為民族精神的具象化符號。光未然作詞的《黃河大合唱》,則將自然地貌升華為文化地標,這種地理空間創造出的精神地圖,使每個中國人都能在文學想象中找到自己的抗戰坐標。

文學成為動員大眾參與抗戰的精神武器

1942年,黨中央在延安召開文藝座談會,確立文藝為工農兵服務的根本方向。作家們深入前線、農村,創作了一批易于接受與傳播、普及性強的文學作品,文學創作氣象面貌一新。趙樹理將傳統說書藝人的話本形式與革命斗爭敘事有機結合,創造出極具泥土氣息的“山藥蛋派”特殊文體,這種文本革新不僅將民間藝術與革命內容融合,更使抗戰文學呈具濃厚的鄉土美學韻味。當識字不多的農民都能聽懂《小二黑結婚》中的斗爭故事時,文學真正成為了動員大眾參與抗戰的精神武器。

紅旗意象在抗戰文學中經歷了從具象到象征的升華過程。作家周立波創作的長篇小說《暴風驟雨》中那面被烈士鮮血染紅的戰旗,既是引領戰斗的號令旗幟,也是表征抗戰精神的文化標識。當作家梁斌創作的長篇小說《紅旗譜》中的朱老忠帶領農民焚燒地契時,躍動的火舌與招展的紅旗成為革命斗爭的具體象征,意味著這部作品對農民覺醒所進行的引導與啟蒙。

抗戰時期的街頭劇與墻頭詩構成了獨特的文學景觀。由著名劇作家陳鯉庭創作的抗戰街頭劇《放下你的鞭子》,在大江南北街頭巷尾巡演時引發了強烈共鳴。1937年9月25日,上海救亡演劇第二隊在鄭州舉行公演。當金山和王瑩合作的壓軸戲《放下你的鞭子》演出時,現場場面非常熱烈,臺上臺下完全呼應一體,全體觀眾跟著演員一起高呼“打倒日本帝國主義”“打回老家去”等口號。這種“廣場戲劇”模式打破了傳統的觀演關系,觀眾以深度的沉浸感不自覺地進入劇情。劇場延伸至整個社會空間,觀眾隨時可能成為演員,當賣藝父女的遭遇激起圍觀群眾的義憤時,藝術與現實的界限徹底消弭,觀眾的思想認知直接轉化為革命行動。

文學劇本的增殖效應在秧歌劇《兄妹開荒》中體現得尤為突出和明顯,這個秧歌劇從陜北窯洞出發,經過民間藝人的即興改編,衍生出多種地方戲劇版本。每次演出都是集體創作的延續,觀眾的笑聲與眼淚都成為文本的組成部分。這種開放式的文本結構,使抗戰文學獲得自我繁殖和自我演進的生命力。

當《義勇軍進行曲》的激昂旋律在西南聯大的教室響起,家國情懷被深深喚醒。這些抗戰文學作品通過儀式化的反復傳播,將抗戰記憶融進民族基因與血液。二十世紀八十年代重映電影《地道戰》時,影院中觀眾的自發合唱有力證明,關于抗戰的文化記憶具有超越時空的傳承力量。

重讀那些浸透了血與淚的文字,依然能體會到那份穿越歷史時空的精神震顫。這些作品不僅是文學史中的精品力作,更是中華民族在生死存亡之際的文化自救方案。抗戰文學將戰爭傷痛轉化為一種精神力量,為現代中國注入了堅韌不屈的文化基因,這種不懼苦難重建人文家園的努力,正是抗戰文學留給人們最寶貴的精神遺產。(劉金祥 作者系黑龍江省中國特色社會主義理論體系研究中心特聘研究員)